Newsblog

Die Kunst des Überlebens

Heute erscheint in der Wochenendausgabe der Stuttgarter Zeitung mein Essay über den russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch, der vor 50 Jahren starb. Das Drama seines Lebens unter der Terrorherrschaft Stalins ist aktueller denn je. Künstler:innen werden in autokratischen Systemen benutzt und bedroht oder machen sich freiwillig zu Propagandist:innen eines Regimes. In meinem Essay geht es darum, wie es Schostakowitsch gelang, innerhalb eines perfiden Unterdrückungssystems produktiv zu bleiben und bedeutende Musik zu komponieren. Thematisiert wírd darüber hinaus, wie seine Musik heute von Wladimir Putin für propagandistische Zwecke missbraucht wird.

Hatte Beethoven Humor?

Tja, gemäß dem noch immer vorherrschenden Beethoven-Bild hatte der Mann wohl eher selten gute Laune. Aber: Er stammt aus Bonn, und gehörte damit – nolens volens – zu den rheinischen Frohnaturen. Hörbar nicht nur in seiner Achten Sinfonie. Das Stuttgarter Kammerorchester und sein fröhlicher musikalischer Leiter Thomas Zehetmair haben diesen Aspekt seines Schaffens am letzten Wochenende in der Stuttgarter Liederhalle pointiert herausgearbeitet. Meine Kritik zum Konzert kann man in der Stuttgarter Zeitung (und allen damit zusammenhängenden Blättern), Ausgabe 5. Oktober ’25, lesen. Oder aber hier.

Premiere „Die Welt im Rücken“ am Stuttgarter Schauspiel

Thomas Melles autobiographischer Roman „Die Welt im Rücken“ lässt uns in die Abgründe seiner bipolaren Erkrankung blicken, in ein zermürbendes Leben, in dem sich manische, depressive und suizidale Phasen mit Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken abwechseln und das geprägt ist von Gefühlsextremen zwischen unfassbarer Euphorie und völliger Leere. Nach dem Wiener Burgtheater (2017) hat jetzt auch das Schauspiel Stuttgart diesen Text in einer Bearbeitung auf die Bühne gebracht. In der Regie von Lucia Bihler und mit der fantastischen Paulina Alpen in der Rolle des Ich-Erzählers. Meine ausführliche Rezension zur gestrigen Premiere wird in der November-Ausgabe von „Theater heute“ zu lesen sein.

Mein Kindertheater-Tipp: „Hey, ich bin der kleine Tod …“ an der Jungen WLB Esslingen

Quirliges Ensemble: Paula Dehner, Julian Häuser, Felix Albers, Nicky Taran und Michaela Henze in „Der kleine Tod …“ an der Jungen WLB Esslingen. © Tobias Metz

An der Esslinger Jungen WLB wurde die neue Saison jetzt mit einer Uraufführung eingeläutet: „Hey, ich bin der kleine Tod – aber du kannst auch Frida zu mir sagen“ von Anne Gröger in einer Bühnenbearbeitung. Es ist ein Stück über die letzten Dinge, vor allem aber eines über den menschlichen Überlebenswillen und das Leben. Und es ist eine Produktion für wirklich „alle“ ab zehn Jahren. Meine Besprechung vom 22. September ’25 in der Eßlinger Zeitung kann man hier lesen.

Wolfram Weimer im Kulturkampf

Ausgerechnet der Mann, der in Deutschland für Kultur verantwortlich sein soll, macht jetzt Sprachvorschriften. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verbietet seinen Angestellten Sternchen, Doppelpunkte und große Is. Das ist ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Mein Kommentar dazu steht seit heute online und ist hier zu lesen.

Nachricht an Emma Kunow

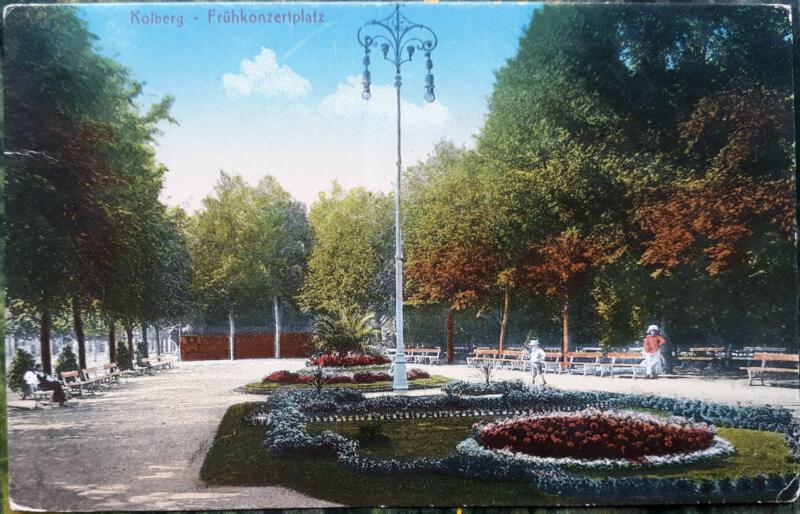

Ansichtskarten haben das Image gutgelaunter Urlaubsgrüße. Aber sie können auch stille Zeuginnen ihrer Zeit sein. Und zuweilen führen sie zurück in die Finsternis deutscher Geschichte – wie im Fall einer alten Postkarte von 1918, die ich 2023 auf einem Flohmarkt in Kołobrzeg (einst Kolberg) entdeckte. Aus dieser Postkarte entwickelte sich eine spannende Geschichte. Zu lesen hier – in der Ausgabe der Kontext:Wochenzeitung vom 30. Juli 2025.

Ende der Maskenpflicht

Schade, jetzt isses endgültig vorbei mit der Maskenpflicht. Selbst im ÖNV ist Schluss mit dem probatesten Mittel gegen die Pandemie. Und auch mein Lieblingsbeitrag zu diesem Thema erinnert nunmehr an die Vergangenheit: der Song „Masken“ von den Egotronics feat. Andreas Dorau.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenMein Kurzfilm-Tipp: „Das beste Orchester der Welt“

Der Regisseur Henning Backhaus hat 2020 einen witzig-traurigen Kurzfilm zum Thema Diskriminierung, wie sie auch an Institutionen der sogenannten Hochkultur alltäglich ist, gedreht. Im Mittelpunkt der Handlung: Ingbert Socke, der seinen ersten Ausflug in die menschliche Welt wagt. Er nimmt an einem Probespiel für die Stelle eines Kontrabassisten in der Wiener Staatskapelle teil. Hat er Erfolg? Schaut selbst.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenEin Leben im Hier und Jetzt

Elke Twiesselmann in „Faust 1“ an der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Foto: Daniela Aldinger

Die große Schauspielerin Elke Twiesselmann ist gestorben. Sie wurde 94 Jahre alt. Aktiv und neugierig bis zuletzt, hat sie den Jüngeren ein bisschen die Angst vorm Alter genommen. Hier kann man meinen Nachruf lesen.

Ein Schauspieler politisiert sich

Seit heute online: Für die Kontext:Wochenzeitung habe ich den Schauspieler Antonio Lallo porträtiert, der im Ensemble der Württembergischen Landesbühne Esslingen spielt und sich zunehmend aktiv gewerkschaftlich engagiert. Warum, kann man hier lesen.

Lesetipp

Krawallnächte und Protestbewegungen haben Stuttgart in letzter Zeit in die Negativschlagzeilen gebracht. Darüber werde leicht vergessen, wie gut in der „Musterstadt der Integration“ die Balance zwischen Weltoffenheit und Tradition gelinge, heißt es in einer neuen Publikation der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich der Stadt Stuttgart widmet. Derzeit scheine in Stuttgart stellvertretend für den Rest der Republik um den Zusammenhalt der Gesellschaft gerungen und gestritten zu werden. Worin man aber durchaus auch ein positives Zeichen sehen dürfe.

In der Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (5-6/2021) finden sich sieben lesenswerte Essays respektive Artikel zum Thema Stuttgart: historische, wirtschaftliche und soziologische Analysen – und eine Liebeserklärung an die Stadt vom Rapper Kodimey Awokou. Hier kann man das Heft kostenlos bestellen oder herunterladen.

Große Tragödin und mehr

Sylvana Krappatsch als Woyzeck im Stuttgarter Schauspiel. © Julian Baumann

Für die Februar-Ausgabe der Zeitschrift „Theater heute“ (2/21) habe ich die großartige Schauspielerin Sylvana Krappatsch, derzeit Ensemblemitglied am Stuttgarter Staatsschauspiel, porträtiert. Bestellen kann man „Theater heute“ 2/21 hier.

Tiefer Fall ins Dunkle

Seit heute auf nachtkritik.de zu lesen: Meine Rezension der beiden Mannheimer Produktionen „Fräulein Else“ und „Cecils Brief“.

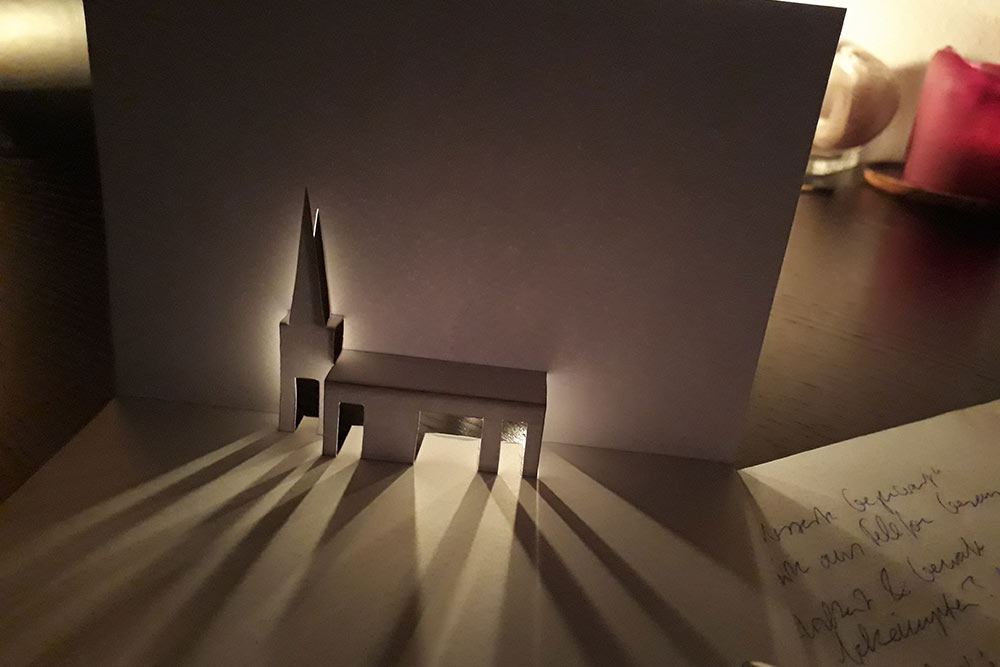

Minibühnenbild zu „Cecils Briefwechsel“ © Verena Großkreutz

2017 beging die 14-jährige Britin Molly Russell Suizid. Ihre Eltern gaben Instagram eine Mitschuld. Ihre Tochter sei über das Netzwerk und seine Algorithmen mit Suizid-Communitys in Kontakt gekommen. Ob auch die 19-jährige Else am Ende stirbt, bleibt nicht nur in der Instagram-Live-Performance des Mannheimer Nationaltheaters, sondern auch im Original am Ende offen: in Arthur Schnitzlers Monolog-Novelle „Fräulein Else“. Hier geht’s zur vollständigen Rezension.

War Beethoven arm?

Das Beethoven-Jubeljahr 2020 fiel ja coronabedingt sehr kurz aus. Auch die große Bonner Ausstellung „Beethoven. Welt.Bürger.Musik“ musste früher schließen. Wer sie nicht besuchen konnte, Beethoven liebt oder bibliophil veranlagt ist, dem und der sei der lesenswerte, liebevoll gestaltete Ausstellungskatalog empfohlen. Darin findet sich auch mein Aufsatz „‚Ich bin in größter Geldverlegenheit‘ – Beethoven und der schnöde Mammon“, in dem ich über Beethovens Vermögensverhältnisse, die ökonomischen Rahmenbedingungen seiner Künstlerexistenz und seine ängstliche Sparsamkeit schreibe. Hier kann man das Buch bestellen.